画廊通信 Vol.112 精神の農場から

良き芸術と出会う度に、出会いの不思議を感じる。そ

れは只の偶然に過ぎないのかも知れないけれど、出会う

べくして出会ったとしか思わざるを得ない、あの邂逅の

測り難き磁場で、人は茫然と立ちすくむより他ない。つ

くづく思うのだが、良き出会いに勝る歓びが、果たして

この世に有るだろうか。それが人間との出会いであれ、

芸術との出会いであれ、いずれにせよ出会いのもたらす

宝珠は、紛れもなく人生至上の愉悦である。この仕事に

就いて以来、そんな数々の至福の出会いを、私は贅沢に

も体験させてもらって来たが、中でもわたなべゆうさん

との出会いは、私の記憶に鮮烈な衝撃を残した。

以下は、5年前に初めてゆうさんの個展を開催した折、

この画廊通信に記した作家との出会いである。少し長く

なるが、5度目の個展を開催させて頂くに臨んで、今一

度ここに抜粋させて頂きたく思う。この時の想いは未だ

私の中で、寸分たりとも色褪せていない。

† † † † †

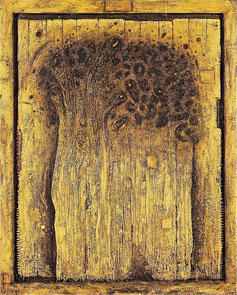

圧倒的に屹立していた。

まるで「土」そのものであるかのような黄土の大画面

に、強靭なエナジーを放射して立ち上がる、原初の植物

の如き形象、上へ上へと伸びくねりながら、生命の奔流

をたぎらせる不撓の一叢 (ひとむら) 、さながらそれは目

前に突如現出した、豊饒なる大地の精霊であった。

果てなき星霜を遡行して、もしやその源に到るとした

ら、かの地にはこんなほとばしる「意志」が、鬱勃 (うつ

ぼつ) と繁茂するだろうか。立ちはだかる大地に行く手

を遮られ、しばしはその始原の響きに打たれながら、私

は形容する言葉もないままに、独り立ちすくんでいた。

「両洋の眼展」──今年で19回を数えるというこの企

画(注:この翌年に20回をもって終了した)は、毎年

2月に開催される日本橋三越の展示を皮切りに、夏から

秋頃までの長いスパンで、本州の諸処を巡回する。

「東洋の眼でも西洋の眼でもない、両洋を貫く総合的な

眼の下に、日本画・洋画の枠を超えて、第一線の画家を

一堂に展観する」との趣旨で、実際にそうそうたる作家

の居並ぶ展覧ではあるが、私のわずかな経験から申し上

げれば、大方は期待外れに終る事が多い。良くも悪くも

「ほどほど」の絵画が、程よくそつなく並んでいるとい

う印象、考えてみればそんな「適度」の加減に安泰する

作家が、人の心を揺さぶる力など持ち得る筈もない。

昨年2月に同展を覗いた際も、やはり程よい作品のオ

ンパレードで、見るほどに幻滅の度合いは増すばかり、

早々に萎えゆく期待に悄然としかけた頃、それは不意に

異様な迫力をみなぎらせて、私の眼前に立ち現れた。し

ばしの絶句……。思えば、一枚の絵の前で「絶句する」

という体験は、久方ぶりである。

近年若手にせよベテランにせよ、自我に何か薄いヴェ

ールを掛けて、輪郭を曖昧に曇らせたような作品が多く、

その模糊とした薄皮に隠れた素顔をつかみ得ず、隔靴掻

痒 (かっかそうよう) の感が募るばかりであったが、その

作品は素顔どころか、素顔の更なる奥底をそのままつか

み出したかの如く、偽りなき精神の赤裸の形象を、真っ

向からダイレクトに描き出していた。こんな理屈を超え

た有無を言わせぬ表現の前に、見る者はただ言葉を無く

すより他ないのだろう。

作者は「わたなべゆう」、以前より耳にしていた名前

ではあったが、この日ゆくりなくも出会う事になった初

めての作品は、私の中に忘れ得ぬ強烈な印象を刻印した。

会場を離れた後も眼を閉じれば、それは脳裏に彷彿と

浮び上がる。現代の尖端を誇る大都会の直中で、洗練さ

れた絵画がお行儀よく並ぶ会場の一角に、出し抜けに原

始の土塊が運び込まれたかのような、極めて異質の空気

をまとわせながら、それはただ圧倒的に屹立していた。

† † † † †

前項の右脇に掲載した作品が、まさしくこの時に出会

った大作である。あの衝撃を余す所なく書き留めようと、

熱に浮かされたかのような高揚した思いで、上記の文章

を書いた覚えがあるが、実は今だってゆうさんの作品を

前にすると、私はたちまち熱に浮かされて心がときめく

のだ。これはもう、ほとんど恋愛のようなもので、一旦

好きになってしまったら理屈もへったくれもない、蘊蓄

(うんちく) の徒が詰らん講釈をこねくり回している間に、

私はすべての言葉を忘れ果て、ただその対象に見蕩れ、

見惚れ、見入る。だからそれに再び出会えた時、当然の

如く一瞬にして、私は熱い純愛の虜囚に舞い戻る、それ

は対象が芸術であれ人間であれ、同じ事だ。

さて「両洋の眼展」の数日後、インターネットであれ

これと検索をしていたら、作家の近影が出て来た。一見

してアウトロー、こう言っては何だが、チェ・ゲバラの

一味のようなその風貌からは、真の自由人だけが持ち得

るあの精悍な気骨が、否応もなく滲み出す。そのため、

連絡を入れるまでに3週間かかった。何しろ、相手はア

ルゼンチン・ゲリラ級の猛者なのだ、下手な事を口走っ

たが最後、即刻どやされそうだったので、はてどうした

ものかと遅疑逡巡、うじうじと行動を起せずにいた訳で

ある。やっと覚悟を決めて、思い切って電話を入れたの

はいいけれど、本人がなかなか捕まらず、結局FAXに

手紙をしたためて送り、後はひたすら返信を待つ運びと

なった。瞬く間に一ヶ月以上が経過して、「やはり無名

の弱小画廊では、相手にして頂けないのかも……」と卑

屈になりかけた頃、一本の思いがけない電話が入った。

「わたなべゆうです。東京の自宅に連絡をくれたようだ

けど、いつも河口湖のアトリエの方にいるもので、返事

が遅くなりました」、この台詞が電話口から聞えて来た

時の嬉しさを、私はまるで昨日の事のように思い出す。

こうして翌年の春、当店初めての「わたなべゆう展」

が開幕となり、それから早くも今春で5年の歳月が流れ

ようとしているが、その間、全く変らない根幹を作品の

中に保ちながらも、その表現は都度に新たな展開を見せ

つつ変化して来た。変らない本質と変りゆく表現、画業

を貫いて来たこの根本的な制作姿勢を、ゆうさんはある

ロッカーのこんな言葉に象徴させている──変わり続け

るから、変わらずにいられる(ニール・ヤング)。

作品の制作には、自分自身の創出したパターンの繰り

返し、つまり「自己模倣」が常に伴うと、作家はある手

記の中で語っていた。そして、それを避けるために為す

べき事、それは「壊す」という行為だと。即ち、ゆうさ

んにとって「変わる」とは、慣れ親しんだものを常に

「壊し続ける」事に他ならない。破壊の後になお残され

たもの、それを如何にして作品へと育てゆくのか、以下

は同じ手記に記された、そんな自問への答である。

「美しいものよりもっと美しいものは、美しいものの廃

墟である」と言ったのは、ロダンだそうだ。

ただの表面的な美しさは、まだ本質をあらわにしては

いない。たとえば見慣れた風景が、ある日突然雪におお

われた時、または火山灰で、全てが灰におおわれた時、

あるいは火災で焼け落ち、廃墟となった建物、そして、

真っ白に塗られた自分の顔。そこには今まで、色や形・

装飾といった余分な要素で見えなくなっていた、事物の

本当の表情が見えて来る。

また、美しいものは自然で無理がない。たとえば人工

の川は、石までも人の手で置かれるので、最初はぎこち

ない音がする。それが何年かたって、川が気に入った位

置まで石を運ぶと、自然な音を出すようになると言う。

きっと無理なく流れ、無理なく汚れているからだろう。

画面も何年か、絵の方が欲求して来るまま続けている

と、自然に置かれるべき位置に納まる。だが最近の表現

は、自然に生まれ落ちたものよりは、情報や知識として

の形式が目につく。それを超えて行くためには、自分が

何を表現し、何を主張したいのかを知る事だ。そして、

それはモノを創る前に、何が見えているかという事だ。

4年ほど前になるが、ドローイング作品による2回展

を終えて、ゆうさんのアトリエに打合せでお伺いした事

がある。5月も半ばを過ぎた富士河口湖町は、すがすが

しい春の盛りであった。アトリエに足を踏み入れると、

大小様々な手製のフレーム(額)が、だだっ広い床に所

狭しと並べられている。ご存じのようにゆうさんの作品

は、額と一体化している形態が多いのだが、この日、床

をびっしりと覆い尽くしていた制作途中の作品は、周り

のフレームだけがしっかりと作られていて、中の画面は

大方が白紙の状態であった。フレームをよく見ると、何

処となく見覚えのあるものが多い。それもその筈、ほど

なくハッと思い当ってみれば、そこに置かれていたフレ

ームの多くが、つい先日開催した当店の展示会に、出品

されていた作品のものだったのである。ただ、そこに描

いてあった肝心の絵だけは、削られたのか、あるいは塗

り潰されたのか、綺麗さっぱりと消去されていた。

「また新しい制作を、始めたところなんだ。次にどんな

絵が出来るのかは、自分でも分からないんだけどね」、

自ら淹れられたコーヒーを手渡してくれながら、画家は

何処となく愉快そうである。きっとゆうさんにとっては、

完成の見えている絵を描いたところで、それは設計図通

りに建物を建てるのとさして変らない、退屈極まりない

行為であるに違いない。それよりも、まずは歩き出す、

何処へ向うのかも分らない道に、とにかくも手探りの一

歩を踏み出す、それがゆうさんの流儀だ。

いつしか私は、目前の光景に「農場」を見ていた。画

家はよく「制作」を「農耕」に例えられて来たが、正に

今、私の目前に展開されている光景は、ゆうさんの言う

「農耕」に他ならないのだと思った。つい先日まで、豊

かに果実の実っていた農場は、再び掘り起こされ、鋤き

返され、今やまっさらな畑地へとならし戻されている。

そしてたっぷりと滋養を与えられた畝々に、今しがた眼

には見えない種が、密やかに蒔かれたのかも知れない。

さてそれが何の種か、いずれ如何なる実を付けるのか、

それは蒔いた当人にも分らない。大切なのは「育てる」

事、何週間も何ヶ月も、あるいは何年にわたるやも知れ

ぬ歳月を、じっくりと時間をかけて自らと対話しながら、

画家は来たるべき果実の実りを待つ、おそらくはそれが

「自然の位置に納まり」「自然に生まれ落ちる」日が来

るまで。やがて麗しい実りに満ちた農場に、暖かな快風

が吹き到る頃、力強い大地の鼓動と共に、あの豊饒の謳

歌が響き渡るだろう。

ゆうさんの個展は、約2年ぶりの開催となる。その間

色々な事があったが、「わたなべゆう」という稀代の芸

術家との出会いを、今ここにまた演出できる事に、私は

無上の歓びを感じる。今年もこの小さな画廊は、画家の

広大な農場となるだろう。そこには、飽く事なく自身を

耕して来た人の、脈々と横溢する魂が満ちるだろう。そ

していつしか見る人も、心奥の大地にゆうさんと立つ。

精神の荒野に勢いよく鍬を入れ、掘り起こし、やがて虚

心に汗する農夫となって、いきいきと自らを耕すのだ。

(13.01.17)

山口画廊

山口画廊